„tracks in a box (when artists make guided tours)“.

(7.-27. September 2019, CLB Pop-Up auf der Stadtterasse im AUFBAU HAUS am Moritzplatz.)

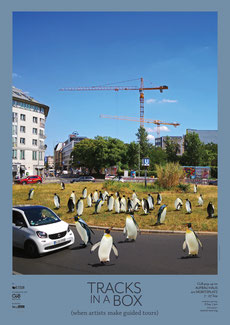

Es war ein Zufall, dass ich am letzten Sonntag, dem 8. September dieser Ausstellung „track in a box“ einen Besuch abstattete. Plakate hatten mich bereits am Samstag darauf aufmerksam gemacht. Sie zeugten von Humor und hellten meine Stimmung auf. Am frühen Sonntagnachmittag hatte ich dann noch etwas Zeit zwischen Veranstaltung und Probenwochenende vorher und der Abendveranstaltung im Konvikt. Eigentlich wollte ich Fahrrad fahren zum Wannsee oder nach Tegel.

Aber etwas Kunst zu sich zu nehmen, das kann nie schaden, und so radelte ich zu erst mal zum Aufbau – Haus am Moritzplatz, wo selbst diese Ausstellung „tracks..“ sich befinden sollte.

War nicht ganz einfach zu finden. Das heisst schon, aber sie wirkte so unscheinbar.

In einem leeren Haus auf einer Zwischenterasse fand sich ein ladengrosser Raum, den man nicht unbedingt mit einer Ausstellung identifizieren musste. Allerdings liess die innere Einrichtung wiederum nach allen Erfahrungen mit alternativer Kunst, auch auf das Gegenteil schliessen. Fragen kostet nichts. Die junge Dame am Tablett verwischte die letzten inneren Hürden. Ich war am Ziel, direktemang. Nur von den schönen Bildern, den Collagen mit dem Flugzeug quer durch eine Kreuzberger Strasse

oder dem gefluteten U-Bahnhof Hermannplatz auf den Plakaten, war nichts zu sehen, gar nichts. Schade. Einen kurzen Moment wollte ich wieder gehen.

Andererseits: erstens hatte ich die junge Frau in ein Gespräch verwickelt, und andererseits: Kunst ist immer so. Sie kommt unscheinbar daher, aber wenn man sich auf sie einlässt, entwickelt sich ein ungeahnt grosser Erlebnisraum, auf den man sich einfach mal einlassen kann. Kunst ist immer ein Experiment, immer auch ein Abenteuerversprechen. Also blieb und unterhielt mich.

Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes, standen mehrere Plastikboxen, mit unterschiedlichen Inhalten. Ich liess mir das Konzept der Ausstellung erklären. Es handelte sich um künstlerisch geführte Touren. Aha, dache ich, richtet sich an Touris. Eine Attraktion in Berlin mehr. Kann nicht schaden. Ich frug die Frau Löcher in den Bauch.

Fast ein Jahr hatten die Veranstalter diese Ausstellung vorbereitet. Der Berliner Senat finanzierte sie. Die junge Frau entpuppte sich als deren Kokutorin. Natürlich ging es nicht um eine herkömmliche Ausstellung. Es ging um die Stadt. Sie selbst, oder einige ihrer Facetten waren der Ausstellungsgegenstand. Er war nicht in den Raum im Aufbau-Haus hineingenommen. Dies war nur der Ausgangspunkt für eine kleine Wanderung in die Stadt, in den Kiez hinein, den neu und anders als bisher zu erleben, die Ausstellungsmacher versprachen.

Da gab es zum Beispiel diese Pfützentour. In der entsprechenden Plastikbox befanden sich 10 Gläser mit Pfützenwasser, jeweils verschiedener Pfützen. Man konnte sie besuchen, diese Pfützen. Heute war es trocken und warm. Von den Pfützen war wahrscheinlich nicht mehr viel zu sehen, ausser feuchten und schwarzerdigen Spuren. Aber sobald es regnete, würden sie wieder wachsen, immer an der gleichen Stelle, verursacht durch Untiefen im Gelände, durch verstopfte Abflüsse, im Winter zugefroren, im Sommer Badespass für Spatzen, oder Tränke für Amseln. Gefiel mir. Ich dachte sofort an diesen Film „Regen“, der auch mal Regen in der Stadt thematisiert hatte, und nichts anderes als das Kommen und Gehen einer kräftigen Regenschauer in einer Grossstadt zeigte. Also der Gegenstand „Pfützen“ an sich war nicht neu. Aber dass man sich mal die Pfützen an den verschiedensten Orten eines Kiezes genauer anschaut, das war mir neu. In der Tat, sie gehören zu einer Stadtlandschaft hinzu, machen ihren Charakter mit aus, führen zu Vertrautheit, ja Heimatgefühlen, so nass und so eklig wie sie sein mögen. Cooler Gedanke, Pfützen mal eine ganze Führung zu widmen.

Es war merkwürdig, je länger ich hier blieb, und mir diese Ausstellung erklären liess, desto interessanter wurde sie.

Z.B. diese Plakate, die so gar nichts mit dem Konzept der Ausstellung zu tun zu haben schienen. Überhaupt Plakate, wer wirbt denn heute noch mit Plakaten, und wer hat das Geld dafür? Dabei ist die ganze Stadt voll mit Plakaten, aber wenn man irgendwo gezielt hingehen will, richtet man sich nicht mehr nach Plakaten. Dann sucht man im Internet. Doch Plakate hatten mich auf die Spur gebracht. Der Aufwand für diese Plakate stand im krassen Gegensatz zu diesem kleinen, unscheinbaren Ladenraum, welche sich immer als Ausgangspunkt zu spannenden Erkundungen entpuppte.

Die Ko-Kutorin, Lianne Mol lachte und erläuterte, dass sie lange überlegt hätten, wie sie auf die Ausstellung aufmerksam machen könnten. Im Grunde entsprechen ihre Plakate im Grunde den Intentionen und der Realisierung dieser „künstlerisch geführten Stadttouren“. Denn sie zeigen verblüffendes im alltäglichen Gewand. Plötzlich fliegt eben ein Flugzeug durch eine Straße, oder wie ist das mit den Pfützen? Jeder Berliner weiß inzwischen, dass die heftigen Starkregenfälle, wenn sie konzentriert über einem Stadtteil herunterprasseln, zu ganzen Bächen, ja Flüssen führen können. Dann wird aus einem U-Bahneingang ein Katarakt, und der Bahnhof zum See. So versponnen ist das gar nicht mit dem Unter-Wasser gesetzten U-Bahnhof Hermannplatz. Die einzelnen Führungen sind nicht teuer. Mit 5 € ist man dabei.

Ich liess mir eine Führung „Südtangente“ empfehlen. Hätte was mit sozialem Wohnungsbau zu tun, mit Treppenhäusern und begehbaren Dächern. Hörte sich erst mal nicht so spannend an, aber wie ist das mit sich Einlassen auf Kunst? Bis jetzt war es spannend, jetzt vielleicht wieder und noch einmal.

Klar mit dem Internet klappte es zuerst nicht so richtig. Mein handy spielte nicht mit. Eine App musste geladen werden. Ein neues WLAN musste verbunden werden. Statt eines Sprechers sprachen dann zwei, und zwar gleichzeitig. Und das war mal eben nicht gemeint, das war keine Kunst, sondern ein Computer-Fehler. Bis es endlich klappte, war schon wieder eine halbe Stunde um. Ich begann an meine Abendveranstaltung zu denken. Kaffee trinken wollte ich auch noch.

Aber dann lief ich los. Ganz alleine, mit handy bewaffnet und einem kleinen Lautsprecher, blootooth-verbunden um den Hals. Zuerst führte mich diese Führung „Südtangente“ in ein Neubauviertel der 50er Jahre, Otto-Suhr-Siedlung. Man sollte sich irgendwo einen Ort zum Sitzen und Verweilen suchen.

Das ganze Viertel wird zur Zeit saniert. Eine einzige Baustelle, dazwischen Spielplätze, Bäume, Hundekackplätze, Garagen und Bauschuppen. Nicht gerade einladend. Aber doch, Heimat für viele. Die Häuser wirkten trotz Sanierung bewohnt. Und ich dachte an die Nachkriegszeit, an die vielen Ruinen, die zu dieser Stadt in meinem eigenen Ostberlin, hier war schliesslich Westberlin, noch existiert hatten. Wer damals ins Otto-Suhr-Viertel einziehen konnte, der hatte ein grosses Los gezogen.

Heute wohnen hier viele Leute mit Migrationshintergrund. Aber die Wohnungen werden nicht schlecht sein. Mein Fall sind sie nicht. Zu klein.

Doch spürte man dem Otto-Suhr-Viertel den Versuch einer modernen Stadtsiedlung an, voll Leben, mitten im Zentrum. Was die Mieten heute kosten mögen, weiss ich nicht. Wieviel Kriminalität oder anderes soziales Elend hier zu Hause sein mag, weiss ich auch nicht. Vielleicht gar nicht? Wer weiss, wer sich solche Stadtviertel ansieht, bringt seine Vorurteile immer auch gleich mit. Doch man macht sich seine Gedanken. Sonst nimmt man sich ja keine Zeit zur Reflexion, da braucht es eine „künstlerisch geführte Tour“ für.

Dann trank ich an der nächsten Ecke einen Kaffee und ging zur nächsten Siedlung.

Wohnhof Lima – Herztberger Bau. Ein weiss gestrichenes Wohnprojekt der 80er Jahre, nahe und vis a vis vom Jüdischen Museum. Es war mir immer aufgefallen, wegen der vielen individuellen Balkons nach aussen.

Die Ausstellungsmacher versprachen, dass man in die Treppenhäuser und auf den Innenhof kommen würde. Schon mal spannend. Wieder eine Entdeckung. Ich öffnete die Tür zum Hof, in der Tat, sie liess sich öffnen, und begann auf mein handy zu hören. Es hatte von alleine zu sprechen begonnen. Vom sozialen Wohnungsbau, den politischen Hindernissen und Hürden war zu hören, den verpassten Gelegenheiten, der politisch verursachten Eintönigkeit. Ich sass inzwischen auf der weissen Bank vorm Sandkasten und vertiefte mich in das Gebäude. Ruhe herrschte. Manchmal ein Katze, viele Balkone, weit und offen, geradezu Terassen. Helle Wohnungen, von normalen Menschen bewohnt, manche verkramt, Wäscheständer auf den Terassen,

Terassen auch auf dem Dach, Dachwohnungen mit Ausgang aufs Dach. Das alles sah interessant aus, sehr sogar. Das passte so gar nicht zu den Beschimpfungen in der App. Dieses Haus hier war schön, lebendig, einladend. Plötzlich merkte ich, dass die Stimme aus dem Off den privaten Wohnungsbau meinte, den Luxusbau, die unbezahlbaren Eigentumswohnungen. Die Stimme erzählte von der Baugeschichte dieses Hauses, in der Tat ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus. Er erzählte von der Kreativität der Macher, der Individualität der einzelnen Wohnungen. Mein Eindruck und die Stimme versöhnten sich. Jetzt war ich bei dieser Stimme. Inzwischen erzählte sie von den Vorteilen des sozialen Wohnungsbaus, der viel kreativer und „menschlicher“ als der private Wohnungsbau gewesen sei.

Hier vor Ort leuchtete mir das ein. In einem solchen Haus wie diesem weissen „Wohnhof Lima“ würde ich auch wohnen wollen. Und ich dachte an die geleckten, teuren Eigentumswohnungen, mit ihrer sparsamen offenen Ästhetik, die häufig Einsamkeitsgefühle weckt. Dieses Haus hier, in dessen Hof ich sass, sprach eine andere Sprache. Das also war sozialer Wohnungsbau. Lange her, gibt’s heute nicht mehr.

Die Stimme aus dem Off kam jetzt auf das Ende des sozialen Wohnungsbau zu sprechen. 1996 sei das gewesen. Ich wunderte mich. Ich dachte immer, dass sei zu meiner Zeit gewesen, damals zwischen 2000 und 2002 als ich Staatssekretär im Verkehrsministerium gewesen war, welches auch für den Wohnungsbau zuständig gewesen war. Damals meinte mein Ministerium, Sozialen Wohnungsbau bräuchte man nicht mehr, schliesslich hätte man nun einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt. Plötzlich hatte diese Ausstellung, diese „künstlerisch geführte Tour“ mit mir zu tun.

Das war 2001. Inzwischen denke ich, dass es ein Fehler gewesen war, den sozialen Wohnungsbau alter Art, faktisch in den Konzepten der Nachkriegszeit ausgelaufen zu lassen haben. Heute könnten wir diese Instrumente brauchen. Nun ist es ja nicht so, dass kein Geld für die soziale Stadt ausgegeben würde. Aber es fliesst nicht in den Neubau, sondern in die soziale Gestaltung von Stadtquartieren. Das ist alles nicht falsch. Aber das Grundübel, nämlich den knappen Wohnraum, der Mangel an Wohnungen, der wird dadurch nicht behoben.

Und dann erinnerte ich mich, als ich da sass, und als ich dann aufstand und voller Gedanken zum nächsten Projekt spazierte, was ich nicht mehr entdecken konnte, die Zeit war auch vorbei, dass es eine Zeit gab, da wurde der soziale Wohnungsbau schlecht gemacht ohne Ende. Da sprach man von Sozialpalästen, da wurde die Eintönigkeit, ja die Häßlichkeit von Vierteln der Sozialwohnungen herausgestellt. Und in der Tat, der Soziale Wohnungsbau hatte etwas davon. Aber er konnte auch schön sein, oder um es mit der Stimme aus dem Off zu sagen, „viel kreativer und menschlicher“ als der private Wohnungsbau. Vielleicht war dieses Schlechtmachen des sozialen Wohnungsbaus ja auch das Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit der Immobilienwirtschaft, die einfach Geschäfte machen wollten.

Voller Eindrücke kehrte ich zurück in das Aufbau-Haus am Moritzplatz, 10 min vom Wohnhof Lima entfernt. Dieser Sonntag war verrückt. Er war so anders, als geplant, so voller Eindrücke und unterschiedlichsten Empfindungen. Mit einer Konfrontation meiner eigenen Geschichte hatte gerechnet. Immerhin ging es bei den beiden Veranstaltungen vormittags und abends um die Friedensbewegung in der DDR, um meinen Friedenskreis, um meine SDP. Aber hier stiess ich auf eine andere Facette meines politischen Lebens. Ich war nie zuständig für den sozialen Wohnungsbau. Aber ich war Teil eines mainstreams, der ihn schlecht gemacht hat, und der hier im Wohnhof Lima entdecken durfte, was in ihm steckt. Vielleicht lässt sich dieses Potential ja wieder fruchtbar machen.

Die „Südtangente“ zumindest hat das bei mir geschafft, auf dem Umweg über die Ästhetik. Es sei ihr zu wünschen, dass sie das auch bei anderen schafft, wie dem gesamten Ausstellungsprojekt „tracks in a box (when artists make guided tours)“.

7.-27. September 2019, CLB Pop-Up auf der Stadtterasse im AUFBAU HAUS am Moritzplatz.

Stephan Hilsberg

Texte und Musik

Stephan Hilsberg

Texte und Musik